「ジャガイモさえあれば

家族をお腹いっぱいにできるわ」

と、

ドイツ人友人は言います。

確かに。

ヨーロッパの食文化にジャガイモがなかったら

かなりつまらない食生活になったかもしれません。

以前も書かせていただきましたスイスのハッシュドポテト

Rösti

ロシュティ

アスパラガスが終わると

ドイツはキノコとベリーの季節になります。

そしてそろそろ出てきた杏茸・・・

スイスのハッシュドポテトは

これからシーズンとなる杏茸のソテーとも相性が良いので

もう一度ご紹介いたしますね。

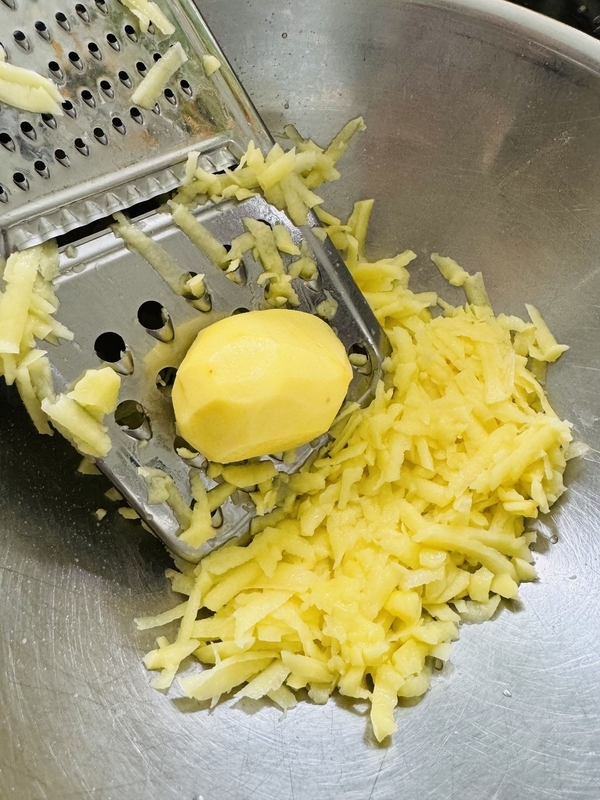

ジャガイモはマッシュポテトに使うタイプ

weich kochend

をお使いください。

日本でしたら男爵系のジャガイモとなります。

ジャガイモは

スライサーでマッチ棒くらいにスライスしてボウルへ。

ドイツでは1人分で

大きめのジャガイモ1個

約250g相当を1人分として計算しますが、

日本の方なら半分でも良いかも。

ここにお塩を多めに入れます。

今回は2人分500g相当ですので

大さじ1杯弱入れました。

お塩を入れたら素手でよく揉んで

水分が出るのを10分ほど待ちましょう。

水分が出たら布の布巾に入れてよく絞り、

ボウルに戻します。

ここに胡椒とナツメグ

お好みでキャラウェイパウダーを入れますが、

はっきりとした味をここでつけておかないと

仕上がりがぼやけてしまいますので、

こんなに沢山?

と思うくらい入れて大丈夫。

ここに片栗粉・・・

ドイツでしたらKartoffelmehl

要するにジャガイモ粉ですね、

それを大さじ1杯ほど入れてよく混ぜます。

シェフによっては

ジャガイモを絞った水分の下部、

澱粉質を含んだ水分を

ジャガイモに混ぜる方もいらっしゃいますが、

個人的には片栗粉を使った方が簡単だと思います。

小麦粉は使わないでくださいね。

小麦粉を使うとグルテン成分がジャガイモの残りの水分と化合して

ぐちゃぐちゃになっちゃいます。

片栗粉がないのなら

コーンスターチでどうぞ。

米粉もいけるかもしれません。

テフロン加工のフライパンにサラダオイルを大さじ1杯ほど入れて

中火で熱します。

18センチのフライパンが2つあれば一度に2枚焼けるのですが、

なければ大きなフライパンで1枚焼きにされてください。

フライパンが温かくなったらそこに生地を入れます。

火は中火よりも少し弱い方が無難かも。

生地をフライパンに入れて丸く形作ったら

蓋をします。

蓋をすることで

ジャガイモの残りの水分が良い仕事をしてくれて

中はモチモチ。

外はカリッカリのハッシュドポテトになります♪

5〜6分くらいでしょうか・・・・

蓋を開けた時

回りがまとまっていて

フライパンを動かした時にハッシュドポテトがバラバラにならず

1つに固まって動くようならまず成功。

蓋はもう使わないので

洗って大丈夫です。

パンケーキとかお好み焼きをひっくり返すようにひっくり返し、

バターをひとかけ入れて

フライ返しで上からジューっと押さえます。

美味しそうな色になったら

もう一度ひっくり返して反対も上からぎゅーっとおさえ、

カリカリにしたら出来上がり♪

別のフライパンで作った杏茸も

同時進行で出来上がりました。

東京の友人はなんでも入れちゃうタイプ。

その彼女がドイツに遊びにきた時に

このRöstiを作ったらとっても喜び、

レシピを持って帰国しました。

でも彼女はこのスイスのハッシュドポテトに

舞茸とトマトを入れたそうで、

「ぐちゃぐちゃになった・・・」

とこぼしていました。

色々アレンジするのは楽しいですが、

キノコの類やトマトは水分が沢山ありますし。

色々入れると本来の

外はカリッと

中はモチモチ

からはほど遠くなります。

ですので

キノコの類etcは別の一皿にして、

お口の中で一緒にしましょう♪

ドライブがてらお散歩に行ったハイデの丘。

去年の夏は雨が少なくて枯れていたエリカが

少し元気を取り戻していました。

北ドイツのリューネブルグには

エリカが咲きほこるハイデがあります。

https://www.ndr.de/ratgeber/reise/lueneburger_heide/index.html

8月8日頃から9月9日までが見頃とのこと。

そこまで大きくはないですが、

ミュンスターに向かった方向

Haltern am See にもハイデがありますので、

8月〜9月に行かれてみてください。

Westruperheide

という場所です

↓

https://www.reisewut.com/heidebluete-westruper-heide-haltern-am-see/

7月だというのに

なんだかドイツはもう秋の気配ですね。

夏はどこに行ったのでしょう・・・・